مناجم الركام "النحاس"

درويش الليلكي- كاتب سوري

مُذ عملتُ في التنقيب عن النحاس، بين الركام الذي وفّرته الحربُ لمدينتي المدمرة، وينتابني منامٌ يتكرر كل ليلة، منذ زهاء شهر. أكون خلاله في سوق الخضروات، مع "بسطة" كبيرة لبيع الذكريات: (قُبلتي الأولى- غطائي الصوفي الأزرق- ليلة العيد في الصف الثاني- درب المدرسة- أشجار الميس- كل شيء). عن يميني ميزان أسود صغير، أَزِنُ فيه الذاكرة للزبائن المتزاحمين، الذين كانوا يدفعون لي ردماً بدلاً من النقود. والردم هو قطع كبيرة من ركام البيوت المدمّرة. فكانوا يدفعون لي مثلاً: جزءاً من جدار، نافذةً ملتوية، نصفَ باب، غُباراً كان يوماً ما سقفاً عالياً... هكذا.

وفي كل مرة كنت أتوقف فيها عن البيع لأُحصي ما جنيتُ، أرى في جيبي مدينةً مُدمَّرة! وعند هذه اللحظة تحديداً، في كل منام، كنتُ أستيقظُ.

هنا في مدينتي «الزبداني»، أصبحتْ ظاهرة التنقيب عن النحاس مهنةً عامة، يمارسها الأهالي جميعهم، وأخشى ما أخشاه أن تتحوّل إلى تراث، أو ربما إلى جزء أساسي من هوية هذه المدينة - تماماً كزراعة التفاح.. قبل الحرب.

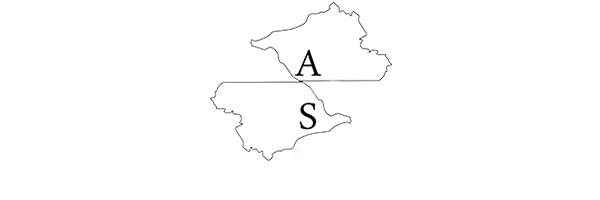

مدينة الزبداني الريفية، التي تقع شمال غربي العاصمة السورية، قد عانت ويلاتِ الحرب طيلة ستّ سنوات؛ ما خلّف فيها دماراً كبيراً. وبعد عودة الأهالي إليها، سنة 2016، كانت ظاهرة التنقيب عن النحاس بين الركام نادرة جداً؛ إذ كان منتشراً حينها ظاهرة (التحطيب)، أي: البحث عن حطب للتدفئة. ولم يكن البحث مقتصراً عن الحطب على الجبال، فقط، أو الأراضي الزراعية. وعلى غير العادة؛ لم يكن تقطيع الشجر وتنشيره العاملَ الرئيسي في عملية التحطيب، بل كان خشب الأدوات المنزلية للبيوت المدمرة صاحبَ النصيب الأوفر في هذه العملية؛ لسهولة احتراقه وسلاسة تجميعه مقابل الجهد الجسدي الكبير الذي يرافق عملية تقطيع الأشجار. ناهيك عن البحث المضني لإيجاد الشجر اليابس، الذي يصلح دون غيره للاحتراق السريع. أسهمت الحالة المعيشةُ المتردية، آنذاك، في دفع الأهالي لخرق الحُرمة الأخلاقية للبيوت المدمّرة، فكان الذنب المُرافق لكل عملية تحطيب أقلَّ تأثيراً في النفس من ذلك الشعور بالعجز أمام البرد الشديد في تلك المنطقة الجبلية. مارس الحطّابون حينها عملية تصالح غريبة مع الذات لتقليل حدّة الذنب؛ حيث يُقنع المرء نفسه، وبالرغم من خرقه حُرمةَ البيوت، بأنّ جُلّ اهتمامه هو الحطب فقط، وبأنه لن يسرق أي شيء ثمين أو غيره من المنزل المُستهدَف. وكانت تتم عملية ترويض الذات مع هذا الفعل بالتدريج. في البداية يأخذ الحطاب الخشب الأقل ثمناً بشكل تصاعدي، فيبدأ بـ (الملابن) الأطر الخشبية للأبواب، ثم الأبواب، ثم الأسرّة، وأخيراً الأرائك. وهو -الحطّاب- يتمنى قَطْعاً ألا يصل لمرحلة الأرائك. ويصلّي في كل ليلة؛ آملاً أن تتوفر المحروقات بأسعار مقبولة، لكي يتوقف - للأبد - عن هذا الفعل المشبوه.

هذا ما لم يحدث قطُّ. بدل أن تتحسن الأحول، ويدخل الناس في مرحلة مسامحة الذات عمّا فعلتْ، فقد ألمّتْ عقوبات جديدة بسوريا، وانهارت العٌملة كثيراً؛ ما فرض عملية ترويض جديدة مع الذات أشدَّ اعوجاجاً من سابقتها، تحولت من خلالها أنقاض المدينة إلى منجم كبير، يحوي الكثير من الكنوز، أهمّها النحاس.

كابلات الكهرباء، أجزاء من الأدوات الكهربائية، بعض المقتنيات المنزلية والأواني، تحوي في تركيبتها الكثير من النحاس. هذا المعدن الذي يسهل إعادة تصفيته، يشتريه بعض المعتمدين في الزبداني مقابل 20.000(ل.س)، أي ما بين (6 - 7)$ لكل (1) كغ. ويستغرق جمعُ الكيلوغرام الواحد منه أربعة أيام إلى ستّة منها، وهذا ما يجعله مصدراً جيداً وسريعاً للرزق؛ يسدُّ الكثير من المصاريف المتجددة للمدينة الموبوءة بفيروس «كورونا» منذ العام الماضي.

تتصف عملية «التنحيس» بحالة غريبة من السرّية. برغم الانتشار الواسع لها، إلا أن الأهالي يتكلمون بخصوصها همساً، أو يستخدمون بعض الرموز المشفّرة/ تلك التي لن أستطيع ذكرها؛ للحفاظ على فعاليتها. هذه الرموز يستعملها كذلك كل المعتمدين في عملية الشراء، الذين يأخذون النحاس المُكتشف إلى دمشق، حيث يتم بيعه لمعتمدين آخرين.

هناك الكثير من التكهنات عن مآل هذه التجارة، فالبعض يقول إن السلطة لا تريد أن يخرج النحاس إلى دول أخرى؛ فتغض نظرها عن عدم الشرعية لهذه الظاهرة، في وقت تضاءُ فيه أعلى قمة بدمشق (برج دمشق) بشعار «الاتحاد للكابلات» - وهي أول شركة وطنية يرفعها برج دمشق، بعد الكثير من الشركات العالمية الكبرى، مثل: سامسونغ & سوني.

في بداية الحرب، أتذكر طفلاً كان ينظر إلى شجرة سرو كبيرة في أحد الطرق الزراعية. وعندما سألته: ماذا ترى في هذه الشجرة؟ قال: لا أرى شجرة، بل أرى 350.000 (ل.س) قابعة أمامي؛ فهذه تزن طنّاً ونصف الطنّ من الحطب على الأقل. استهجنت هذا الموقف حينها، أما اليوم - مما لا شك فيه - قد تحولت بالكامل إلى آلة مسح ضوئي، تحلل كلَّ ما تراه من ركام إلى عناصر خام، وتزداد هذه الآلة ضياءً ومفعولاً إذا ما اكتشفت نحاساً في مكان ما.

البارحة، أثناء ذهابي إلى الفرن صباحاً، كان يمشي أمامي طفلان في طريقهما إلى المدرسة. يقول أحدهما للآخر: تخيل لو أن هذا الوادي تنمو فيه "ملابن" البيوت بدلاً من الحشائش! تخيّل أن تُغطّي الملابن هذه المساحة كلها (يذكر أن الملابن هي أكثر الحطب المشبوه صُنعاً للتدفئة، كما أن سهولة تفكيكه شجعتْ الأطفال منذ زمن على اندماجهم بالتحطيب)، فيرد الطفل الآخر: تخيل لو أنها ملابن من نحاس.. تخيل لو أننا ننظر إلى آلاف مؤلفة من ملابن نحاسية، 60 كغ للملبن الواحد.. ولا يعلم بوجود هذا الوادي أحدٌ إلا أنا وأنت فقط.

البارحة، وحسب، تغير المنامُ العالق، وصار ينتابني منام جديد بدلاً منه. أطفال كُثٌر، محاصرون بملابن نحاسية تحيط بهم كإطارات اللوحات، في وادٍ كبير. وينادوني باسمي. هكذا... حتى يقظةٍ ما.