الدولة المحايدة في ضوء الحرب

سامي داوود

يعود تاريخ هذا المفهوم إلى معاهدة باريس 1815، التي استحدثت لسويسرا بموجبها وضعا خاصا وجديدا في النزاعات الدولية. وتمثّلَ ذلك في تبادل الدولة التي تعلن حيادها، مع دول أخرى تتنازع فيما بينها، على احترام رغبتها في عدم تحويلها إلى طرف في النزاع القائم خارج أراضيها، مع ضمان عدم تعرضها في المقابل لأي هجوم.

ولم تضف اتفاقية لاهاي لسنة 1907 أي إضافة تذكر على التعريف الآنف. بل عززت من مفهوم الحياد في النزاعات الدولية. وأضفت عليه صيغة قانونية وبعدا إلزاميا أكثر.

هناك أيضا التوظيف الداخلي لمفهوم حياد الدولة. والذي يأتي مشروطا بوجود نظام ديموقراطي دستوري قوي، يضع الدولة على مسافة متساوية من جميع ملفاتها الداخلية، وتحترم حرية المواطنين بناءا على قيم عالمية صريحة. دون أن يختزل ذلك مفهوم الدولة إلى نظام إجرائي. وفي هذا الصدد تصبح الدولة بمثابة نظام علماني أمام الشأن العام و الخاص دون أن تكون العلمانية شرطا في نظامها السياسي، طالما أنها تحقق التوافق العادل بين المصالح المختلفة لمواطنيها. مثلا حينما احترقت كنيسة نوتردام بباريس سنة 2019. لم تساهم الدولة في عملية ترميمها، كونها مبنى ديني. والدولة الفرنسية منذ قانون الفصل لسنة 1905، باتت حيادية ولا تدعم أي نشاط ديني.

وبالعودة إلى الدول المحايدة في العلاقات الدولية، خصوصا بعد التحولات الجذرية التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية، وتقاسم كل من الاتحاد السوفيتي والحلف الغربي بقيادة امريكا، لمناطق النفوذ في أوروبا والعالم بأسره. وهيمنة روسيا على الدول الاشتراكية وإستدماجها في البوتقة السوفيتية. عاد مفهوم الحياد للظهور كإحدى الحلول الأساسية لإنهاء النزاعات الدولية. و ظهرت فنلندا بعد اتفاقية باريس 1946، كدولة محايدة على إثر خسارتها لحرب الشتاء 1941 إلى 1944 ضد الاتحاد السوفيتي. غير أن ذلك لم يكن دون ثمن. فقد تنازلت فنلندا بموجب اتفاقية باريس 1946 عن ثلاثة أقاليم من أقاليمها لصالح روسيا، ضمنها اقليم (ممر البستامو) الذي كان يربط فنلندا بالمحيط المتجمد الشمالي.

علما أن فنلندا، ومنذ اتفاقية نوتيبورغ للسلام 1323، التي وضعت حدا للنزاع بين الكنيسة الكاثوليكية التي كان مقرها السويد، و الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. كانت فنلندا جزءا من المملكة السويدية لمدة خمسة قرون. ولكن روسيا القيصرية سيطرت على فنلندا سنة 1809، وظلت مهيمنة عليها إلى أن جرى استفتاء شعبي على استقلال فنلندا من روسيا سنة 1917، بعد الثورة البلشفية. الأمر الذي عزز من التيارات القومية المتطرفة في فنلندا، فتوجهت سياسيا باتجاه ألمانيا. وفي سنة 1948 تم عقد اتفاقية الصداقة بين فنلندا والاتحاد السوفيتي. ليظهر مفهوم الحياد الفنلندي الذي نأى بنفسه عن النزاع الأمريكي السوفيتي وحربهما الباردة.

غير أن خارطة العالم وميزان القوى والنظم الاقتصادية تغيرت مجددا سنة 1991. حيث تحررت الدول التي كانت خاضعة للكيان السوفيتي، وتحركت الحدود الجغرافية بين الحلفين المتعارضين: الناتو وحلف وارسو. بل وحتى أن بعض الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، مثل بلغاريا، تحولت من مجال نفوذ سوفيتي إلى منطقة نفوذ غربية، وذلك بانضمامها إلى حلف الناتو سنة 2004. و تحولت أيضا فنلندا اقتصاديا من دولة هشة، إلى واحدة من أكثر الدول تقدما في مجال قدرات التعليم و القراءة، و تمكنت شركة نوكيا سنة 2004 من بيع 40 بالمئة من الهواتف المحمولة في العالم.

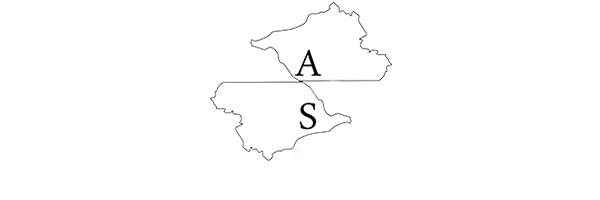

ولأن فنلندا هي الدولة التي تمتلك أطول حدود برية مع روسيا (1300 كم). فإنها تمتاز بخاصية لوجستية إضافية. وهي أن هذه الحدود البرية تفتقر إلى الطرق البرية، كونها عبارة عن أراضي شاسعة من المياه والبحيرات الصغيرة و المستنقعات. الأمر الذي يعيق بشكل جوهري حركة المشاة والدبابات الروسية في حال أقدمت هذه الأخيرة على احتلال أراض أخرى. ناهيك عن أن الدولة الوحيدة العضو في الناتو، والمطلة على المحيط المتجمد الشمالي، والمتصلة بمناطق حدودية قصيرة مع روسيا، هي النروج. هذه الدولة المحيطية، و التي تلف طوليا أراضي السويد وفنلندا. ستشكل إضافة نوعية مع جارتيها اللتين تعزمان الخروج من حيادهما، بالإضافة إلى الدينمارك التي صوت شعبها بأغلبية ساحقة (97 بالمئة. مايو/ نيسان 2022) من شعبها لصالح الانضمام إلى حلف الناتو، رغم وجود اتفاقية دفاعية مشتركة مسبقا بين هذه الدول. الأمر الذي سيضيف مساحة جغرافية هائلة إلى دول الناتو. في وجه روسيا التي لديها منصة إطلاق صواريخ باليستية ونووية في الإقليم المواجه للزاوية الحدودية التي تلتقي فيها النروج وفنلندا وروسيا.

ناهيك عن العداء التاريخي السويدي الروسي في بحر البلطيق، وعقدة إقليم كالنينغراد المطل على بحر البلطيق، والمحصور بين دولتي ليتوانيا وبولندا. حيث نصبت فيها روسيا سنة 2016 بطاريات للصواريخ البالستية القادرة على ضرب الأراضي السويدية. الأمر الذي دفعت بالسويد إلى إعادة تعزيز قواعدها العسكرية في بحر البلطيق.

علما أن حياد الدول لا يمنعها من تطوير جيوشها، بل وحتى يمكنها المشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية، بالاعتماد على كتائب من جيشها في مناطق النزاع، بل وحتى الدخول كطرف في قوة سلام أممية، لفرض الأمن داخل مناطق معزولة السلاح بقرار أممي.

أنواع الحياد

تتنوع صيغ الحياد وفقا لعوامل مختلفة تاريخية واقتصادية وثقافية، وتحكمها طبيعة الصراعات التي تفضي إلى اختيار دول مشاركة في الصراع للحياد كأفضل السبل لإنهاء حرب ما. أوتوسطها في منطقة تتقاطعها مصالح متعارضة لقوى أو أحلاف دولية كبرى. لذلك ظهرت الصيغ التالية للحياد :

ـ الحياد السلبي: وهو الصيغة المعروف بالحياد القانوني، والذي تلتزم بموجبه الدول المعلنة لحيادها، بعدم الانخراط مباشرة في حرب دائرة بين أطراف أخرى. لكنها تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية والمعدات العسكرية لبعض الأطراف، كموقف سويسرا والنمسا من الحرب الروسية الأوكرانية. وتتجلى صورة الحياد السلبي فقط في حالة قيام حرب ما، دون أن تساهم هذه الدول في وضع نهاية للحرب، ولا يخرجها فعلها السلبي اتجاه الحرب، من موقفها المحايد.

ـ الحياد الإيجابي: وهو الذي ظهر عمليا مع انعقاد المؤتمر الدولي الأول لحركة عدم الانحياز في بلغراد 1961. والذي شاركت فيه حينذاك 25 دولة. واختارت أن تنأى بنفسها عن تداعيات الحرب العالمية الثانية و ما أفضت إليه من ظهور لحلفين عسكريين؛ وارسو و الناتو. وبدء الحرب الباردة التي كانت آثارها الاقتصادية مدمرة لبعض الدول، خصوصا في آسيا. فلجأت مثلا دولة سيرلانكا لإعلان حيادها الإيجابي للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للحرب الباردة على اقتصادها الهش.

و يتمثل الحياد الإيجابي للدول في تجنبها الدخول في الحروب أو في الأحلاف العسكرية، مع التزامها باتباع استراتيجية دبلوماسية لإحلال السلام في مناطق النزاع، عبر الوسائل السلمية والاتفاقات الدولية.

ـ الحياد المؤقت: وهو الحياد الذي تعلنه دولة ما، أمام صراع قائم بين دولتين أخريتين، ويكون حيادها فاعلا كحياد إيجابي، أي عدم الانخراط في الحرب وعدم تقديم المساعدات لطرفي الصراع، حتى تنتهي الحرب فتصبح الدولة تلقائيا غير محايدة مرة أخرى.

ـ الحياد الدائم: وهو الحياد المستمد عمليا من تجربتي سويسرا والنمسا. أي الحياد الذي توثقه معاهدة دولية، تحدد بموجبها الدول المعلنة لحيادها الدائم، امتناعها المشاركة في أية حرب قائمة أو مستقبلية. مع ضرورة أن تعترف الدول الأخرى بحياد هذه الدول وتلتزم باحترامها لهذا النوع من الحياد. والهدف من هذا النوع من الحياد، هو أيجاد أرضية قانونية لحماية الدول الضعيفة من أطماع الدول القوية عسكريا.

خلاصة

وضعت الحرب الأوكرانية ـ الروسية 2022، نهاية لفاعلية الآليات الدولية السلمية من أجل فض النزاعات. وأعادت هوس العسكرة على الصعيد الدولي. الأمر الذي دفع بدول مسالمة كاليابان وألمانيا إلى رفع ميزانيتها الدفاعية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي.

وأظهرت هذه الحرب أيضا، أن سيادة الدول لم تعد محصنة بالقوانين الدولية الناظمة. بل أن مفهوم القوة والتفوق العسكري، والردع النووي هو الذي يمكن أن يحول دون تعرض دولة ما لأعمال عدائية من دول أخرى. الأمر الذي يسوغ بقوة خروج الدول الاسكندنافية الثلاث (السويد وفنلندا والدنيمارك) عن حيادها، ويضع حدا لفاعلية الحياد السياسي والعسكري، في ظل تحول النظام الدولي إلى نمط جديد من العلاقات الدولية، تحكمه مرتكزات منعزلة عن التاريخ القانوني و الدبلوماسي الذي أثمرتها حزمة المعاهدات والاتفاقات الدولية ما بعد الحرب العالمية الثانية، كمؤسسات دولية لإدارة النزاعات بالطرق القانونية والسلمية.

راهنا، تشكل روسيا والصين الاستبداديتين الخطر الأكبر على النظام الدولي. تليها دول إقليمية مماثلة بنظامها الاستبدادي لمحور الشر الروسي ـ الصيني، وهي تركيا وإيران، اللتا تمددتا في دول الشرق الأوسط وحتى أفريقيا على حساب الدول الضعيفة غير المحصنة بحماية دولية على غرار دول الخليج النفطية.

الأمر الذي أدى إلى تعارض جوهري بين مفهومي السيادة والحياد، بل وحتى إلى اختفاء سيادة الدول الفاشلة، التي تحكمها قوى ميلشياوية تعمل بالوكالة عن هاتين الدولتين. كالعراق وسوريا وليبيا.

ناهيك عن لجوء روسيا إلى "سلاح الغذاء" الذي استخدمه بوتين لإحداث مجاعة وموجة تضخم اقتصادي عالمية، بسبب تحكمها بالموانئ الأوكرانية المصدرة لجزء كبير من الحبوب في العالم.

علما أن بوتين حاول قبل سنوات أن يؤسس اتحاد الـ OPEP لربط حقول القمح الروسية بالأوكرانية والكازاخستانية، والتي يشكل مجموع ما تصدره معا 20 بالمئة من صادرات القمح العالمي. وبما أن اتفاقية الدفاع لاتحاد الدول السوفيتية السابقة، يبيح لبوتين تعيين الحكومة الموالية له أينما أراد باستخدام القوة العسكرية، كما حدث مؤخرا في كازاخستان وسابقا في الشيشان. ويحتل حاليا الأراضي الأوكرانية التي كان يريدها بطريقة غير عسكرية. وبالتالي بات تحكمه بسلاح الغذاء أكثر احتمالا.

هذه العوامل وغيرها، قلبت المعادلة العسكرية والدفاعية في العالم. وما تقوم به اليابان في بحر الصين الجنوبي، وارتفاع نسبة التأييد الشعبي لزيادة قدرات اليابان الهجومية. واستقدام سريلانكا لمستثمرين منافسين (اليابان والهند) للصين المهيمنة على موانئ هذه الدولة المحايدة و الضعيفة. خلقت مجتمعة الظروف المواتية لبدء مرحلة جديدة من الصراع العسكري وقانون الغاب المتمثل في البقاء للأقوى، الذي ضرب بعرض الحائط، التاريخ القانوني للإنسان.